2021.05.28

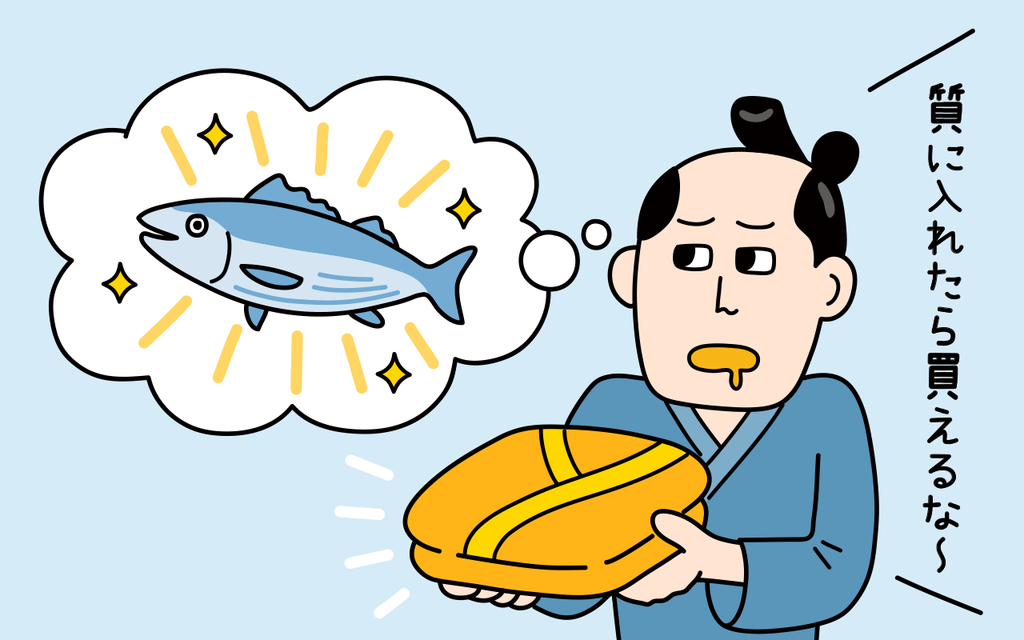

どてら質に置いても初鰹:何としても初鰹を食べたい【健康ことわざ#14】

どてら質に置いても初鰹:馬角斎編「日本俚諺大全」(1906~1908年)大阪滑稽新聞社。

意味:どんな工面をしても初鰹は食べなくてはならない。

解説

「どてら」は、今や死語に近いのでしょう。防寒用に綿を入れ、袖を広く丈をやや長くした羽織です。初鰹の季節、今の5月になると、もうどてらは着ません。そのどてらを質に入れ、初物の初鰹を食べる。そんなことわざです。どうしても初鰹を食べたいとの強い意志が読み取れます。

もっと強烈なことわざもあります。「初鰹は女房子供を質に置いてでも食え」がそれです。なぜそこまでして鰹を食べるのか、と問いたくなる程です。初鰹に纏わる江戸の熱気と人情を取り上げましょう。

芭蕉門下の宝井其角(たからいきかく)が、「まな板に小判一枚初鰹」と詠んだことは前回紹介しました。

一両は、今の価値に換算すると数万円から10万円に相当します。丸ごと一匹の値段です。それ程高価な初鰹を、江戸の人々は競って買い求め、食べました。物凄い執念と熱気です。それを皮肉る川柳に「初鰹そろばんのない内で買い」があります。経済観念のない家が初鰹を買い求めてしまうと、生活を圧迫しかねません。向こう見ずな衝動買いを批判しています。

初鰹をまつわるやり取り

宝井其角と親交のあった絵師の英一蝶(はなぶさいっちょう)は、故あって五代将軍綱吉の時に三宅島に島送りとなりました。

一蝶は島から其角に一句を送ります。「初鰹芥子がなくて涙かな」。江戸時代、鰹は和からしと醤油で食べられていました。海に囲まれた島では鰹は捕れても、調味料のからしがありません。それを嘆いているのです。其角の返句は、「その辛子きいて涙の鰹かな」です。二人とも、鰹、からし、涙を詠む中で、再会を願う思いが読み取れます。

其角の弟子に、忠臣蔵四十七士の一人・大高源吾がいました。源吾の句に「初鰹江戸の芥子は四季の汗」があります。

辛味の強いからしに、源吾は閉口したのでしょう。その源吾は討ち入りの後に、切腹を命じられました。其角は初七日に「うぐいすにこの芥子酢は涙かな」と詠んでいます。源吾の「江戸の芥子」を念頭に置いた句です。源吾を失った悲しみと切腹を命じた幕府への抗議の気持ちが込められています。源吾の辞世の句は「梅でのむ茶屋もあるべし死出の山」でした。酒好きの句です。

宝井其角と英一蝶、其角と大高源吾のやり取りは生き生きして、いかにも健康的です。

執筆者プロフィール

■渡辺 慎介(わたなべ・しんすけ)

日本ことわざ文化学会会長 横浜国立大学名誉教授 物理学が専門であるが、定年後はことわざの面白さ、奥深さにのめり込んでいる 写真を趣味とするも、ことわざのため最近は写真から縁遠い