2017.06.08

がん検診は必要ですか?【KenCoM監修医コラム】

皆さんはがん検診を受けていますか?

市町村の無料の検診だけを受けている人は、たった5種類か6種類くらいのがんに対応する検診しか、していないことに不安を感じているかも知れません。がんは無数に種類があるのに、これだけの検査しかしなくて本当にいいのでしょうか?

高額な人間ドックは宣伝されていますが、その値段に見合った価値があるものなのでしょうか?

一方でテレビや雑誌などでは、「がん検診を受けるな!」というような過激な報道も目にします。検診はがんを減らさないばかりか有害な影響の方が大きい、と言うのです。それを信じて検診は全く受けないという人も、最近では少数派ではないようですし、もっと多いのは「体調は悪くないからまだ大丈夫」と自分を過信して、市町村の検診も無視するような人たちです。そうした意見にはどのくらいの真実があるのでしょうか?

今回はがん検診の真実を、私の知る範囲でお話ししたいと思います。

がんになる確率とは?

生涯のうちにがんに罹患する確率は、男性63%、女性47%

国立がん研究センターのサイトにある、最新がん統計(2016年08月02日更新)によると、2014年のデータに基づいた計算として、生涯でがんに罹患する確率(累積罹患リスク)は、男性が63パーセント(2人に1人)で、女性が47パーセント(2人に1人)となっています。(引用①)

人口の半分はがんになる、という説明がされることが良くありますが、この数値を元にしています。

男性で最も多いがんは胃がんで11パーセント(9人に1人)がその一生のうちに胃がんになります。女性で最も多いがんは乳がんで9パーセント(11人に1人)が一生のうちに罹患します。

がんで死亡する確率は、男性25%、女性16%

これはがんと診断される人の数値ですが、もっと重要なのはがんで死亡する確率です。

生涯にがんで死亡する確率(累積死亡リスク)は、男性が25パーセント(4人に1人)で、女性が16パーセント(6人に1人)です。

男性で最も死亡する確率の高いがんは肺がんで、6パーセント(16人に1人)の男性が肺がんで亡くなります。女性で最も死亡する確率の高いがんは大腸がんで、2パーセント(44人に1人)が大腸がんのために亡くなっているのです。

このように長寿社会においては、がんは非常に身近な病気です。

ただ、がんになることと、がんで死亡することとは、全く違うことなのです。

がん検診のメリットと弱点を知ろう

がん検診によって、がんを早期発見して治療により治ることは期待できる

皆さんはがん検診に何を期待されるでしょうか?

がんが早期発見されて治療により治ることを期待されるとすれば、国が推奨しているがん検診で、そうした効果が期待出来ます。大腸がん検診や子宮頚がん検診では、実際に検診によりがんで亡くなる人が減り、がん自体も減っていることが世界的に認められています。

がん検診を受けるだけで健康寿命が延びるかどうかは不明

ただ、がん検診を受けるだけで健康寿命がそれだけ延びるかと言うと、そこまでの効果は確認されていません。がんで死ぬことが少なくなるとすれば、その分健康寿命が延びるのでは、と考えたくなりますが、検診により、治療の必要のない病気が見つかって不必要に治療をされたり、受ける人のストレスがたまったりすることが、その原因ではないかと考えられています。(引用②)

検診向きのがんとそうではないがんがある

30年以上前に世界的にがん検診が導入された時には、どんながんでも、検診をして早期発見することにより、がんが治る確率が増え、がんで死ぬ人が減ると、専門家も含めてみんながそう考えていました。しかし、がん検診の長期の結果が分析されるにつれ、必ずしもそうはならない、ということが分かって来ました。

がんの性質により、検診に向いたがんとそうでないがんがあることが明らかになって来たのです。

大腸がん検診・子宮頸がん検診は、有効性が確認されている

がん検診が有効ながんの代表は大腸がんです。

大腸がんは日本では市町村のがん検診として、問診と便検査(微量の血液を検出する便潜血検査)の組み合わせで行われています。便潜血が陽性であったり、症状にがんを疑わせるものがあったりした場合には、より詳しい検査、日本では主に大腸内視鏡検査が施行されます。この便潜血検査による検診は、海外の研究で30年に渡る大腸がんによる死亡リスクを、32パーセント低下させる効果が確認されています。(引用③)

こうした効果があるのは、大腸が腺腫性のポリープが多段階の遺伝子変異を蓄積して、段階的に時間を掛けてがんになるというメカニズムが分かっていて、がんになる前段階の腺腫性ポリープの時点で、それを切除するような治療を行なうことが可能であるからです。

子宮頸がんの検診も、有効性が確認されているがん検診です。子宮頸がんはヒトパピローマウイルスの感染などを誘因として、細胞の異形成の変化が、ゆっくりとがんに進行することが分かっているがんです。そこで高度異形成という前がん状態での治療を行なうことにより、がん自体の発生を減らすことが可能となるのです。

前立腺がん検診は、効果が疑問視されている

その一方でがん検診の効果が疑問視されているがんの1つは前立腺がんです。

前立腺がんの検診は、PSAという血液検査を行って、異常があれば精密検査を行うという方法が、1980年代の後半に開発され、1990年代の前半から世界的に施行されました。その結果、それまでは診断されなかった早期の前立腺がんが多く発見されるようになり、進行した前立腺がんの見つかる頻度は減りました。

多くの前立腺がんは、見つからなくても寿命に影響を与えないため

しかし、前立腺がんは予後の良いがんで、実際には発見されたがんの多くは、見つからなくてもその人の寿命には影響を与えない、ということが次第に明らかになりました。その結果海外の検討では、30年で診断されるがんの数は倍に増えましたが、がんによる死亡は3割の低下に留まっていました。(引用④)がん検診を続けていてもがんの数が増え続けているのは、命に関わらない多くのがんを見つけているからです。そのために、アメリカではPSAによるがん検診を現在は推奨していません。日本でも厚労省は前立腺がん検診を推奨はしていませんが、市町村や健康保険組合では検診を行なっているところも多いと思います。これは前立腺がんの早期発見のためには、有効な検診ではあるからです。専門医の学会もその効果を認めています。日本とアメリカのがん検診に対する考え方の違いが、ここにはあるのです。

このように、がん検診には確実に効果が確認されているものと、そこまでではないものとがあるのです。全てのがん検診に同じような効果がある訳ではないので、その点を理解した上でがん検診を受けることが重要です。

国が決めている五大がん検診はメリットが大きい

自治体が行う対策型検診と、個人が行う任意型検診がある

もう1つがん検診の必要性を考える上で重要なことは、がん検診には市町村などが集団に対して行う、対策型検診と、個人が自分の判断で行う任意型検診の2種類がある、ということです。

対策型検診は市町村のがん検診や集団検診と呼ばれるものがその代表で、その効果は、対象となる集団全体のがんによる死亡率が下がることです。その一方で任意型検診というのは、個人が自分の判断で行うものなので、その検診の効果は、最終的にはその個人が判断することになります。

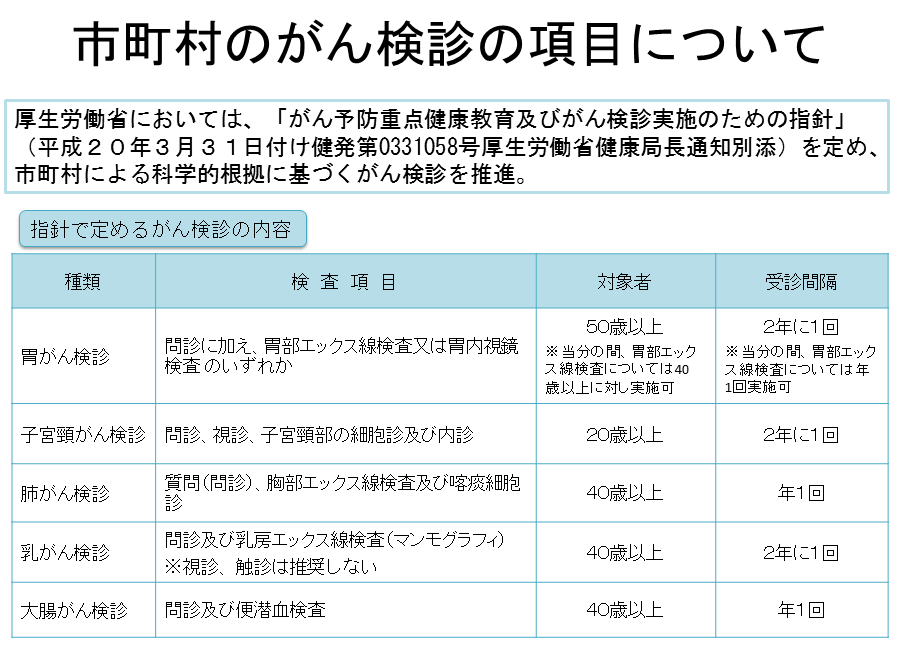

厚生労働省は市町村のがん検診として、以下の5つの検診を指針で定めています。これは対策型検診です。

自治体が実施する5種類のがん検診は受ける意味がある

厚生労働省が定めるがん検診の項目について http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.htmlより転載

対策型検診として国が決めている5種類の検診(胃がん・子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がんの検診)は、基本的には受けて頂くメリットが大きい検診だと思います。

それ以外の検診、たとえばPSAによる前立腺がんの検診は、受ける皆さんが、自分は前立腺がんで死にたくはない、早期に発見して治療をしたい、というように考えて受けるのであれば、それなりの意味がある検診です。実際に進行がんはある程度予防されるからです。しかし、本来は治療の必要がないようながんも、見つかる可能性がある、という不利益は、理解の上で受ける必要があります。

全てのがんを早期発見するような検診はありません。国が指針で定めた検診を基本として、後は皆さんがどのがんを予防したいかを考え、医師などの専門家と相談して、「自分のがん検診」を作成する必要があるのです。

今受けるべきがん検診とは?

子宮頸がん:自治体の検診のほかに、自費でのHPVの遺伝子検査も

まず、国が定めている指針にある、5つのがん検診について考えたいと思います。

現状世界的に行なわれていて、その有効性が確実ながん検診は、子宮頸がん検診と大腸がん検診の2種類です。市町村で行われているので、それを活用するのが良いと思います。子宮頸がん検診については、ヒトパピローマウイルスの遺伝子検査を数年に1回行うことが海外では選択肢となっているので、自費での検査を相談されるのも1つの考えです。

大腸がん:自治体が行う便潜血検査に加え、50代では人間ドックでの大腸内視鏡検査も検討に

大腸がん検診については、市町村のものは便潜血検査のみですが、50代で大腸内視鏡検査を行うことも、その有用性が確認されているので(引用⑤)、人間ドックなどで行うことも1つの考えです。

乳がん:マンモグラフィに加え、超音波検査の追加も検討を

乳がん検診も世界中で行われているがん検診です。ただ、どういう検査をどの年齢で行うかについては、世界中で議論になっています。マンモグラフィというレントゲンの検査が、世界的に推奨されていましたが、乳腺の密度が濃いような人では、見落としの危険性が高いことや、良性の病気をがんと判断してしまうことが多く、マンモグラフィだけに頼る検診では、不充分だという考え方が広がっています。一部を超音波検査に切り替えるなど、検討が行われていますが、世界的にもまだ一定の結論には至っていません。日本の指針では、マンモグラフィと問診による検診を、40歳以上の女性で2年に1回という形になっています。対策型検診としては、これ以上の検査は推奨されないのですが、個人的に行なうのであれば、超音波検査などを追加することは1つの選択肢です。世界的には40代での乳がん検診、特に40代前半でのマンモグラフィによる検診については、最近否定的な意見もあります(引用⑥)。

肺がん:レントゲンと痰の検査に加え、喫煙者はCT検診も視野に

肺がんの検診は日本では胸のレントゲンと痰の検査によって行われています。対象者は40歳以上です。肺がんの発見に一定の有効性が確認されています。ただ、このタイプの検診では肺がんで死ぬ人を減らすまでの効果はない、というのが世界的な最近の考え方です。その代わりに喫煙者に限って、胸のCTによる肺がん検診が欧米で試みられ、一定の効果が確認されています(引用⑦)。日本でもCT検診を導入の動きがありますが、まだ決められたものはありません。海外の研究では、1日20本のタバコを30年以上吸っていることに相当する喫煙者か、かつての喫煙者に限定して、CT検診が行われています。

胃がん:定期的な胃カメラ検査は早期発見につながる。ピロリ菌の有無を調べる検査も

日本人の胃がんの9割程度は、ピロリ菌の感染に関連があると言われています。市町村によっては、このピロリ菌の検査を萎縮性胃炎の検査と組み合わせて、胃がんのリスクが高いかどうかの検診として行なっています。中国の研究では、ピロリ菌の除菌により、その後15年の胃がんの発生が、4割程度低下した、という結果が報告されています(引用⑧)。ただ、胃がんで亡くなる人が減少するかどうかは、まだ明確ではありません。つまり、今のところ確実に胃がんによる死亡を減らせる、という検診はないのです。それでも定期的な胃カメラの検査は、多くの胃がんと食道がんの早期発見に繋がる検査なので、そうしたがんを早期発見したいと思う方は、任意型検診としては意義のあるものだと思います。

その他:有効性は確立していないため、利点と限界を聞いて判断を

これ以外のがん検診については、現状では対策型検診として推奨されているものはありません。任意型の検診としては、PSAによる前立腺がん検診や、すい臓がんや胆道がんなどが心配な方には、腹部の超音波検査やCT、MRI検査などが行われています。またPET検査(CTと同時に行われることが多い)という、体に他の場所よりブドウ糖を沢山取り込む部位がないかどうかを調べる検査があり、全身のがん検診として行われていますが、それで全てのがんが見つかるという訳ではないので、その利点と限界をよく確認した上で、行うことが必要だと思います。

検診の有効性と限界を理解して選択を

このようにがん検診には、がんを早期発見して治療に結び付ける、がんのないことを確認して安心に結び付ける、というメリットがある一方、対象となるがんの種類によっては、不必要な検査や治療に結び付く、というような欠点もあります。ですから、がん検診を片端から受ければ、それだけがんを予防出来る、というようには考えない方が良いのです。何となくがん検診、ということではなく、その検診の有効性と限界とを、よく理解した上で、どの検診をいつから受けるのかを、個別に考える必要があるのです。

こうした観点から、まず受けるべきは、市町村や健康保険組合の行なっているがん検診です。こうした検診は、有効性が科学的に検証されているからです。必要性の高いがん検診をしっかりと受診し継続した上で、個別のがんについて心配であれば、かかりつけ医や健診機関などに、ご相談をされるのが良いと思います。

▼参考文献

<著者/監修医プロフィール>

■石原藤樹(いしはら・ふじき)先生

1963年東京都渋谷区生まれ。信州大学医学部医学科、大学院卒業。医学博士。研究領域はインスリン分泌、カルシウム代謝。臨床は糖尿病、内分泌、循環器を主に研修。信州大学医学部老年内科(内分泌内科)助手を経て、心療内科、小児科を研修の後、1998年より六号通り診療所所長として、地域医療全般に従事。2015年8月六号通り診療所を退職し、北品川藤クリニックを開設、院長に就任。著書に「誰も教えてくれなかったくすりの始め方・やめ方-ガイドラインと文献と臨床知に学ぶ-」(総合医学社)などがある。

・略歴

東京医科大学地域医療指導教授/日本プライマリ・ケア連合学会会員/医師会認定産業医/医師会認定スポーツ医/日本糖尿病協会療養指導医/認知症サポート医

・発表論文

-Differential metabolic requirement for initiation and augmentation of insulin release by glucose: a study with rat pancreatic islets. Journal of Endocrinology(1994)143, 497-503

-Role of Adrenal Androgens in the Development of Arteriosclerosis as Judged by Pulse Wave Velocity and Calcification of the Aorta. Cardiology(1992)80,332-338

-Role of Dehydroepiandrosterone and Dehydroepiandrosterone Sulfate for the Maintenance of Axillary Hair in Women. Horm. Metab.Res.(1993)25,34-36