kencomアプリで楽しみながら、健康に。

あなたに合わせた健康情報をお届けして、

楽しく健康になる毎日を提供します。

登録済みの方

あなたの健康状態に合わせた健康情報をお届けします

あなたの健康状態を分析し、

おすすめの健康ニュースを配信します。

現役医師のコラム、管理栄養士のレシピ、

クスッと笑えて役立つ

健康のトリビアなど

盛りだくさん。

Aさんの記事

- 血圧の高い人向け減塩のコツ

- 動脈硬化を防ぐ方法

- お腹に効く筋トレ

Bさんの記事

- 貧血予防の食事

- 冷え性対策

- 運動不足解消法

- 血圧

- 脂質

- 運動不足

- 貧血

- 冷え性

- 運動不足

年に1回の健診結果を忘れないように

あなたの健診結果をkencomアプリで

簡単に確認できます。

リスクの高い疾患がわかったり、

健康状態の

過去の変化がグラフで一目で確認できます。

今日歩いた歩数をアプリが教えてくれる

今日はたくさん歩いたな〜と思った時はアプリを開いて

みてください。kencomアプリが自動で歩数を取得して、

どれだけ歩いたかグラフで見せてくれますよ。

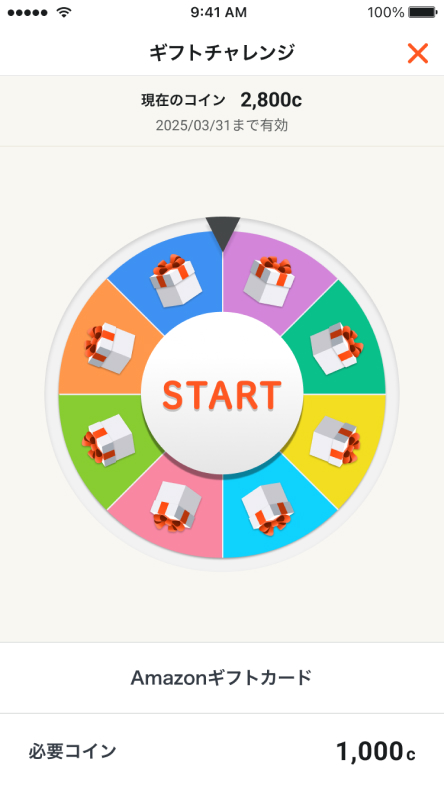

コインを貯めて、ギフト券を当てよう!

毎日kencomを使うたびに

kencomコインがもらえます。

貯まったコインを使って、ギフト券が

当たるゲームで運試しはいかが?

まずは3日間試してみましょう

アプリをダウンロードしてkencomを使う

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

kencom アプリ (Android 版) のプライバシーポリシーはこちら (https://kencom.jp/android_privacy_policy) からご覧頂けます。

2次元コードを読み取ってアプリをダウンロード

QR